北宋的化外州是指在唐代中后期至五代这一时期从中原王朝化内(正州)演变为化外(正州以外)的地区,既可以涵盖被辽、西夏、吐蕃、交阯等政权占领的正州,也可以指称虽处于羁縻统治,但曾为正州的地区,与其他从未直接统治的羁縻地区区别开来。作为前代正州的化外州,自然成为北宋疆域扩展的主要目标。这一概念在舆图和地理总志中的形成、异化、消失,与北宋恢复“汉唐旧疆”的诉求及实际疆域变化密切相关。宋代历史地图中已形成由正州、化外州及其余羁縻州共同构成的历史中国疆域观。

一 问题的提出

北宋两部地理总志《元丰九域志》《舆地广记》及大量舆图中的化外州,历史地理学界关注较少,对化外州的基本所指还不甚明了。化外州这一问题,并不是单纯的政区考证,它在宋代舆图中的展示与宋代的疆域、民族及历史中国观念都有非常密切的关系,对宋代疆域观念的研究而言,是一把不可或缺的钥匙。此前,增田忠雄、葛兆光、林岗、管彦波、包弼德、魏希德、谭凯等学者都对宋代舆图中的疆域观念有过讨论,黄纯艳则分析过北宋“汉唐旧疆”的政治话语及宋代的疆界形态、疆界意识等问题。他们的成果对笔者颇有启发。然而,由于旨趣差异,上述研究对相关文献中的化外州分析还比较薄弱,制约了相关讨论的进一步深入。对化外州的含义,宋人曾有一个不太准确的解释。税安礼的《历代地理指掌图》中《本朝化外州郡图》所附文字云,“圣朝化外州,盖唐羁縻之类,虽贡赋版籍不上户部,然声教所暨,皆边州帅府领焉”,即将化外州视作羁縻州。这种解释存在的问题有二:一是该图所列化外州包含了燕云诸州及西北、西南等不同地区的失地,它们显然与羁縻州有所不同,不容混淆;二是在西南地区,此图开列的化外州为数甚少,大量羁縻州并无表示。不仅如此,在最早记载化外州的《元丰九域志》中可以看到,化外州后尚列有羁縻州,两者数量悬殊,重合较少。《舆地广记》虽然只列出化外州,但其数量甚少,这和宋代西南地区存在着大量羁縻州的史实并不相符。明末清初的顾炎武将失地、羁縻这两种性质混为一谈。他在《日知录》中称:“按交阯,自汉至唐为中国之地,在宋为化外州,虽贡赋版籍不上户部,然声教所及,皆边州帅府领之。”即将宋代已建国的今越南北部地区视作羁縻之类,显然不太恰当。或许是鉴于上述解释有欠妥当,清乾隆年间修《四库全书》时,馆臣在为《舆地广记》撰写提要时又专门指出,“其前代州邑,宋不能有,如燕云十六州之类者,亦附各道之末,名之曰化外州”。这种解释清晰明了,就是将化外州视作已经不在宋朝境内的“失地”。当下学术界对这一问题鲜有讨论,在论述所及时,基本沿用四库馆臣的观点,视之为“失地”。“失地”说的确能涵盖不少化外州,但问题是这两部地理总志所列化外州中格外引人注目的是夔州路、荆湖北路的化外州,而夔州路、荆湖北路基本没有被其他政权占领,所以这些化外州也不具备燕云地区那样的“失地”性质。值得注意的是,李勇先在点校《舆地广记》的过程中发现该书所载化外州的内容远比《元丰九域志》丰富,但并未对此进行深究。稍后,李昌宪在研究宋代羁縻州时曾注意到:“化外州与羁縻州是两个既相联系又有区别的概念。在宋代,它表明宋王朝对境内外少数民族地区的影响、控制程度的不同。但文献对其定位并不严格一致。如思、夷、费、播、牂、西高等州,《元丰九域志》卷10列入夔州路化外州,但思、夷二州,在卷8黔州条中,又被目为羁縻州。”这表明他敏锐地意识到二者的不同,也发现一些化外州与羁縻州存在重合的事实,给笔者解决相关问题提供了一个值得思考的方向。但对于化外州到底指什么,它与羁縻州究竟有何区别的问题,仍悬而未决。鉴于燕云地区等“失地”性质的化外州已较为清晰,为彻底解决这一问题,本文首先对学界较少注意的西南地区化外州之沿革进行梳理,以探究化外州的含义。在此基础上,对相关概念进行辨析,并分析化外州与宋廷疆土诉求的联系,进而对宋人的历史中国观念进行讨论。

二 化外州所指

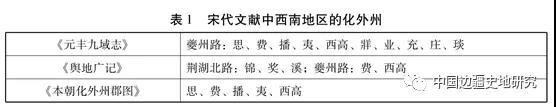

在现存宋代文献中,主要有三份化外州名单。其中两份分别载于北宋中期、晚期的地理总志《元丰九域志》《舆地广记》中,另外一份见于北宋末年一幅直接以化外州命名的地图——《本朝化外州郡图》(收入税安礼所作《历代地理指掌图》)。将这三份名单中所列化外州之沿革稍加分析并相互比对,大体可知化外州的基本含义。

《元丰九域志》(以下简称《九域志》)按路记载有不少化外州,大致可以分为两类。其一为“失地”性质,即该地区在宋以前是中原王朝疆域的一部分,在宋时已被周边政权占领,包括燕云诸州,灵、夏等州,陇右诸州,成都以西各州,交阯诸州等。另一类是记载于夔州路下的各州,包括思、费、播、夷、西高、业、牂、充、庄、琰州。夔州路未有大规模辖区落入其他政权,以上诸州性质与第一类显然不同。道光《遵义府志》曾对《九域志》所列夔州路化外州有过一番评论:《元丰志》化外州中夔州路亦列思、费、播、夷、牂、充、庄、琰,及奖州所改之业州、珍州所改之西高州,凡十州,其郡名领县亦与《唐志》同,知此诸州自入宋以来仍载版图,如唐时归黔州管辖。至是年改南、溱二州从黔州隶渝州以外,诸州必仍隶黔州如故。然蛮酋各自为长,部族亦各分居,纷纷杂杂,自相统领。朝廷亦仅知为唐之旧地,虚存隶黔之籍,时时存问之耳,不可与各路州县论也。所谓的《唐志》,指的是《新唐书·地理志》。可以看到,这十州是分两个批次记载在《新唐书·地理志》不同的位置,牂、充、庄、琰在羁縻州;思、费、播、夷、奖、珍在正州,其中元和三年(808)后珍州被废,但并未降成羁縻州,而是以属县方式记载于溱州内。在郡名领县与《唐志》相同之外,可以发现:思州、费州、播州、夷州四州在《元和郡县图志》(以下简称《元和志》)中尚为正州。播州在唐末成为羁縻统治地区,在大观二年(1108)恢复正州建制;夷州亦在唐末成为羁縻统治地区,直至大观三年(1109)方才收复建立正州。思、费两州,也在唐末成为羁縻统治地区。其中思州在政和八年(1118)方才收复;据王文楚考证,《九域志》所载政区实为元丰八年(1085)年底之制。可见,在《九域志》撰写时,以上四州地区皆处于羁縻统治。至于业州,大历五年(770)改称奖州,在晚唐元和年间尚为正州,后为当地民族所据。《九域志》载沅州沿革:“熙宁七年,收复溪峒黔、衡……十七州,即唐叙、锦、奖州地置州。”沅州卢阳县下还有奖州铺的地名,“唐奖州地也”。北宋熙宁年间(1068—1077)开边,奖州收复,成为王朝正式行政体系中的一部分,并入沅州之地。珍州在唐末亦从正州降为羁縻统治地区,后又改名西高州。宋徽宗大观二年(1108),该区域民族献地,又建立了正州珍州,但并未包含原西高州全部区域,而只是其中的乐源县先归附,原西高州大部分地域仍处在羁縻统治中。在羁縻批次的牂、充、庄、琰四州,《新唐书·地理志》中牂州沿革后的一段记载颇可说明问题。据载:牂州,武德三年以牂柯首领谢龙羽地置,四年更名柯州,后复故名。初牂、琰、庄、充、应、矩六州皆为下州,开元中降牂、琰、庄为羁縻,天宝三载又降充、应、矩为羁縻。根据其后四州沿革可知,牂、琰、庄、充四州本是唐初经略西南边疆时,边疆民族首领献地后所设置的正州,在开元、天宝之际因为形势变化,降为羁縻州,不见于《元和志》正州,且在有宋一代,仍为羁縻州。由是言之,《九域志》中夔州路化外州思、费、播、夷、牂、充、庄、琰州在唐代皆曾为正州,西高州的前身珍州在唐代亦是正州。这些正州在唐中期及唐末中原大乱的形势下,相继成为羁縻统治地区。截至《九域志》撰写之时,尚未恢复直接统治。综上可见,化外州实际使用的绝大部分是唐代正州州名,宋人使用“化外州”这一名号指称在宋代已被其他政权占领或降为羁縻统治的唐代正州。唯一例外的是业州,该地在《九域志》成书时已经收复,但却仍然出现在化外州中,不知何故。业州在晚唐已经改名奖州,从《九域志》记载业州而不言奖州来看,该州情况可能比较特殊,未可一概论之。应该看到《九域志》这种义例还是比较严格的。和这些化外州类似的有一些唐代正州,如溱州,因在熙宁年间被朝廷开边收复建为正州,就没有出现在《九域志》开列的化外州名单中。上述《遵义府志》的相关论断虽然注意到了《九域志》所列夔州路化外州郡名领县与《新唐书·地理志》相同,但对其实质并未加以讨论;注意到了以上诸州在宋代为当地“蛮酋”自相统领,但并未指出夔州路化外州从唐至宋由正州降为羁縻统治地区的过程,也未将这一过程与化外州的内涵联系起来加以分析。王义康在讨论《九域志》中的化外州时,虽曾注意到西南地区化外州曾为唐代正州,但并未梳理其沿革,未注意到其由正州而羁縻的过程;反而以为它们和燕云地区的化外州一样,已不在宋朝统治范围内。以上是就《九域志》所论,那么对化外州的这种新的理解可否与其他史籍中有关化外州的记载相符合呢?如同《九域志》,该书记载的化外州亦可以分为两类:一为“失地”,一为西南诸州。与《九域志》将西南诸州记载于夔州路下不同,《舆地广记》将其分别记载在荆湖北路和夔州路下。荆湖北路化外州有锦、奖、溪三州,夔州路化外州有费、西高二州,名目与《九域志》有重合却不尽相同。梳理其沿革可以发现,溪、西高、费三州与《九域志》化外州概念相合。溪州,《元和志》尚载其为正州。唐末成为羁縻州地区,熙宁六年章悖经制南北江溪州时,曾被收复过,后因局势动荡,溪州地区仍维持羁縻统治。故溪州见于《舆地广记》化外州而不载于《九域志》化外州。西高州如上所述,在北宋末只收复了唐西高州一县,故此时西高州大部应仍属羁縻统治地区。至于费州,在当地民族献地请求建立州县的各种记载中,皆不见有收复唐费州之地,可见彼时应尚未收复,仍处于羁縻统治中。至于锦、奖二州,情况较为特殊。两州在《元和志》中皆为正州,后降为羁縻统治,上文提及的熙宁七年收复锦、奖二州之事可以为证。从这个意义上讲,《舆地广记》将其列为化外州和《九域志》化外州的概念是相合的。然而据李勇先考证,《舆地广记》最后沿革述至政和四年,个别内容记载已至政和八年。记载北宋末年地理形势的《舆地广记》本不应再将其记为化外州。出现这种情况,笔者认为是出于该书编纂失误,并非化外州的内涵有其他解释,因为锦、奖二州与其他化外州自唐末以来都有相似的由正州而羁縻的历程。此外,见于《九域志》化外州的播、夷二州,上文已提及其在大观年间相继收复建立正州,故不见载于《舆地广记》的化外州而载于其正州。唯思州收复较晚,迟至政和八年方才收复,和《舆地广记》之断限已极为接近,但既不见于该书正州,亦未列入化外州。至于《九域志》的化外州牂、充、庄、琰四州不载于《舆地广记》化外州,可以理解。上述四州与其他化外州确有较大区别,它们在唐代中期便已从正州成为羁縻统治区,到北宋末年已过于遥远,其他化外州大致要到唐末才发生这一转变。如此看来,《舆地广记》所载化外州的概念与《九域志》中化外州的概念基本相同;同时,因时势发展,化外州名单有一定程度的调整,但该书调整并不完善。除上述两部地理总志外,亦有舆图记录有化外州。税安礼《历代地理指掌图》中的《本朝化外州郡图》上,用带圆圈的符号标识有化外州。从中可以看出,其所载化外州亦如上述诸书有两类,属第二类的有费、西高、思、夷、播五州。考虑到该图的断限,费、西高、思三州此时尚未收复,仍处于羁縻统治,故仍为化外州,这和《九域志》化外州的概念相合。夷、播二州情况较为复杂。与其他化外州类似,从唐末到宋初,这两州也经过了从正州降为羁縻统治这一变化,该图将夷、播二州列为化外州也是出于这一关怀。谭其骧在为该书所做的前言中,曾考证该书初版应刊成于北宋政和、宣和之际,现在所据以影印的东洋文库藏本则已是南宋绍兴前期的刻本。用谭氏所列判断该书断限的部分指标分析该图,仅政和三年改陵井监为仙井监得到反映外,其他政和三年及其后诸多政区变动都未得到反映,因此推测《本朝化外州郡图》的绘制时间应为政和三年前后。夷、播二州恰在这一时刻收复并建立正州,严格来说,已不应再列为化外州。但两州收复之时与该图绘制时间较为接近,绘制者并未根据现实情况对化外州加以调整,可以理解。至于《九域志》的化外州中牂、充、庄、琰四州,该图和《舆地广记》相似,未见任何表示,原因亦相似。《舆地广记》化外州中的锦、奖、溪三州,在此图中以不带圆圈的正州出现。锦、奖二州虽曾被收复,但宋代的行政建制中,两地已并入沅州,该图却将这两州以正州符号绘制其上,有误。至于溪州,虽曾收复,但其后即又恢复羁縻统治,此图并未将溪州列为化外州,这是其不够准确的地方。值得一提的是,该图所附文字中夔州路下化外州有思、费、播、夷、西高、业、充、庄、琰各州。这和图中带圆圈符号的化外州相比多出了业、充、庄、琰四州,与《九域志》所列完全相同。这当是照抄《九域志》而来,该图绘制者并未说明二者的不同。除《本朝化外州郡图》外,北宋不少舆图如《禹迹图》《华夷图》等虽未直接记载化外州,但实际上继承了这种概念,只不过以一种较为隐晦的方式表达出来。试以《禹迹图》为例进行说明。成图约在元丰四年至绍圣元年的《禹迹图》,在《九域志》标示的化外州地区,都有一系列成为其他政权统治区的州名在其上,但并不完整。包弼德曾以绍兴六年的《禹迹图》为中心分析地图中的主张,他敏锐地注意到了《禹迹图》上北方、南方都有唐代的州名。在该图的西南地区,标识有溪、锦、奖、叙、费、思、播、夷、充等州。显然,宋代西南地区的行政建制不是上述诸州,它们都是唐代的州名。图中的叙州即为一例。据《舆地广记》所载沅州沿革:唐贞观八年,以辰州之龙标县置巫州,天授二年曰沅州。开元十三年以“沅”、“原”声相近,复曰巫州。天宝二年曰潭阳郡,大历五年改为叙州。唐衰,没于溪洞。皇朝熙宁七年收复,置沅州,兼得锦、奖二州之地。即宋代此地自有正式的行政建制,便是沅州,此处叙州仍沿袭唐代的州名。思、播、夷、充等州在宋徽宗时才收复,故此时该地区还是羁縻州林立的情形。结合以上对化外州的考察,显然此图的绘制者亦继承了化外州的概念,只是并未在图中标注“化外州”三字。唯叙、锦、奖三州已经收复并建为沅州,但图中并无反映,仍将唐代该地行政建制罗列在《禹迹图》上。这表明作者所据史料可能在设置沅州前,也有可能是绘图者并未根据形势变化对其进行更改。通过梳理宋代三份不同的化外州名录可知:其一,北宋的化外州不仅指仍被周边政权占领的唐、五代正州,也包括西南地区那些在宋代仍处于羁縻统治的前朝正州。其二,《九域志》之后,其他文献根据形势变化对化外州名单进行了一些调整,但并不全面。让笔者感到意犹未尽的是,宋代官方文献对化内、化外有比较严格的界定,化外州与它们是什么关系?同时,曾让学者感到困惑的化外州与羁縻州的关系亦未得到解答。为了更好地理解化外州,有必要对上述相关概念之间的异同进行辨析。

三 化外州与化外、羁縻州的关系

欲进一步探讨化外州的实质,必须辨析“化外”这一概念。毋庸赘言,宋政权以外的地区自然属化外,需要重点讨论的是羁縻地区。宋代官方文献中有不少化外人的记载,据此可知羁縻州地区在化外。《宋会要辑稿·归明》:“(庆历)六年五月三日,归明举人李渭言:‘本化外溪洞人,父在日补鹤、绣州军事推官。逮臣长成,取辰州进士文解,试于南省。乞特依归明人例文资录用。’诏补斋郎。”鹤、绣二州皆为羁縻州,李渭本在化外溪洞羁縻州地区任官,后到辰州发展,成为归明人。由此可见,溪洞羁縻州地区是化外,而非化内。这是北宋的情形,南宋亦如是。《庆元条法事类》载:“禁物配军逃归本州县,诱略贩卖人口与溪洞蕃夷,蕃商船舶载人入化外溪洞,蕃夷在化内略诱收买人口……”显然,其中溪洞地区,也就是西南地区的大量羁縻州地区,应为化外。与化外人这一概念相关的是归明人,据此亦可推知化外包含宋廷所属羁縻州地区。《宋会要辑稿·蕃夷五》载宋代南方诸多民族首领献土给朝廷建立正州后,有黄远上奏:“伏自陛下登宝位以来,尤着意于南方,而夜郎、牂柯之民一旦尽归王化,俾远人皆有蚁慕之心,故邕州管下右江化外之人,咸欲款塞归明,愿为王民焉。”其中化外是指广西右江地区的羁縻州,与归明这一概念相对。《庆元条法事类》载,“诸化外奴婢归明者,悉放为良。本主虽先归明,亦不得理认,”亦是将化外与归明相对应。关于归明人,一般认为指西南羁縻溪洞地区及北部、西部其他民族地区投奔中原的人。既然由化外到归明,归明又可指包括溪洞即羁縻州地区等周边之人投奔中原(正式州县),西南羁縻州地区自然属化外无疑。从上面的分析不难看出,化外州完全符合化外这一概念,两者是包含与被包含的关系。无论是被其他政权占领,还是成为羁縻统治地区,都是由直接统治的化内(正州)进入化外,故名化外州。此即化外州的实质。当然,化外的概念要远远广于化外州,因为其中还有诸多一直未曾建立过正式州县的羁縻地区,乃至其他不相统属的地区。接下来看化外州与羁縻州的区别。上文已考定化外州主要指在宋代已为化外的唐代正州,在《九域志》与《舆地广记》中,化外州与羁縻州不仅分别记载,且重合较少。但王义康在讨论唐代的化内与化外时曾涉及宋代《九域志》中的化外州,他认为化外州也包括宋代不在统治范围内的唐代羁縻州。由于宋代部分并非其讨论的重点,这一问题仍有继续探讨的空间。一是认定《九域志》河北路化外州中的慎州、燕州、归顺州、师州、顺州、瑞州在唐为羁縻州。以上六州虽系羁縻州,但情况比较特殊。据《旧唐书·地理志》,以上六州“皆东北蕃降胡散诸处幽州、营州界内”。谭其骧曾就此指出:“其侨寄地本为唐朝正州正县的辖境,在此设羁縻州只是因为迁来的部族人口生活习惯与原住民不同,故用其部族首领为都督、刺史,便于夷夏分治,有分民而无分土,当然不会改变唐朝对当地的领土主权。”即它们是无实土、侨寄于唐代正州境内的羁縻州。这和大部分正州边外的羁縻州情形是大不一样的。从空间的角度而言,不宜据此认为宋代不复领有的唐代羁縻州亦属化外州之列。《舆地广记》在处理这一问题时更为成熟,直接将以上诸州从河北路化外州中删除。二是认为夔州路化外州中的牂州、兖州、庄州、琰州在唐为羁縻州。这种观点不太准确,因为这四州在相当长的时间内是正州,在开元、天宝年间才陆续被降为羁縻州;持续到《九域志》成书时,这四州的地域仍属羁縻统治。所以在讨论《九域志》将以上四州记为化外州时,要注意到它们有一个从正州变为羁縻统治的过程。《九域志》记其为化外州,是出于这一含义,并非因其为羁縻州。尤其要指出的是,这一地域始终处于宋朝的羁縻统治下,并非不在宋朝统治范围内的唐代羁縻州。三是以为《九域志》化外州中的武安、德化、郎茫州在唐为羁縻州。这一观点需要重新检讨。《元和志》在安南都护府下云:“管州十三:交州,爱州,驩州,峰州,陆州,演州,已上朝贡。长州,郡州,谅州,武安州,唐林州,武定州,贡州,已下附贡。县三十九。羁縻州三十二。”尽管该书作者将武安州归为附贡州,并将安南部分州归为朝贡州,但武安州明显和羁縻州属于不同的体系。根据罗凯的研究,附贡州应是正州中等级较低的一种。在《新唐书·地理志》中,武安州也是作为正州出现在岭南采访使所领州中。至于德化、郎茫二州,《新唐书·地理志》的确记载为羁縻州。尽管宋初已经丧失了这一地区,但宋初《太平寰宇记》仍然记载了这两州,其记载的方式是和安南地区其他正州一样的,此外并无提及羁縻州。所以,笔者推测这两州的性质比较特殊,直接将其视为羁縻州不妥。不然,安南地区的“羁縻州三十二”在北宋皆已不复存在,为何没有开列?四是根据《九域志》河北路化外州幽州、营州、安东上都护府,利州路化外州松州,陕西路化外州安西大都护府下的注文中有领羁縻州若干的记载,来论证化外州应当包含部分羁縻州。幽、营、松三州下皆开列有属县,注明其领有羁縻州只是附记于此,对这三州所领情况的一种描述,并不是要将其所属羁縻州列入化外州名单。安东、安西两个都护府,因其下注文中只有领羁縻州、部落的记载,颇使人怀疑其确属羁縻性质。但其实不然,据郭声波的研究,在统辖羁縻地区外,两都护府皆曾领有正式行政区,因此他在《中国行政区划通史》(唐代卷)中根据实际情况,分别将其所属列入经制地区、羁縻地区。笔者认为如此处理是十分允当的。反观《九域志》所载安北、单于、镇北三大都护府下仅注所领县而不及其所领羁縻部分,就足以说明问题。《舆地广记》化外州中的记载亦能说明此点,其中安北、单于、镇北、北庭四大都护府下仅注所领县。安西大都护府下仅注有龟兹、毗沙、疏勒、焉耆四都督府,并无月氏、条支、修鲜、波斯,显然是取其正式行政区性质,而不计其领有之羁縻部分。安东上都护府下列有所领羁縻州十四,可视作叙述其沿革时附记于此,并无其他含义。综上,《九域志》所载化外州的重点在于正州,而不是羁縻州。明乎此,化外州、羁縻州两者之异同就可彻底明了。这是宋代使用的两套内容不同、所指政区亦有时代差异的标识体系。化外州是在宋初已成为化外的唐、五代正州,某种程度上可以说是一种过时的政区体系,而羁縻州则是宋代现行政区体系中的一部分。两者在地域上有一定的重合,西南地区化外州先后降为羁縻统治,故其所在地域有大量唐、宋时期的羁縻州,但西南地区诸多羁縻州并不是由唐代正州降级而来,因此与化外州无涉。需要说明的是,在唐代的这些正州地区成为羁縻统治区后,数量众多的羁縻州中也有使用唐代正州州名的,如溪、锦、奖、思等州。这样就可以解释李昌宪的疑惑:为何思、夷二州在《九域志》既被列为化外州又被列为羁縻州了。列为化外州的是唐代的正州思、夷二州,列为羁縻州的是宋代这一地区羁縻州中思、夷二州。两者性质不同,如此庶几可解。以上讨论了化外州与化外、羁縻州等概念的区别。不难发现,在既有的相关地理概念中,无论是羁縻州,还是化外,都无法将化外州所展示的空间范围单独识别出来,以至于宋人要将这一地域范围单独识别出来,创立化外州的名号。可以说,这一概念的形成、消亡与北宋王朝的疆土诉求息息相关。

四 化外州与北宋的疆域形势

在化外州这一概念形成前,对已不再领有的疆域,相关地理志书主要采用的是按照其原本所属继续载入书中这一方式来表达对特定区域的疆土诉求,以示恢复之志。早在唐末,就有部分州县已成为宋人所称的化外州,成书于当时的《元和志》中就需要考虑如何处理此类实际上已不再领有的州郡。不难发现,《元和志》是将这些化外州按照其原本所属载入其中。该书断限约在元和八至九年之间。当李吉甫撰《元和志》时,陇右、成都以西等地诸正州皆由吐蕃控制。但《元和志》仍备列陇右道所属诸州,并在叙述沿革时一一注明唐失去控制的时间,借此表明不忘祖宗旧土,具有极强的象征意义。和其他地区各州下注有元和户数不同,此处各州只有开元户数,皆无元和户数,以此表明这部分州县并非实际领有之地。此时李吉甫注意的只是西部边疆为其他政权占领的州县,暂时不需考虑当时仍在唐王朝有效统治下的幽云诸州、交阯诸州。对于西南地区降为羁縻统治的那一类正州,李吉甫似尚未注意到。如在西南地区,开元、天宝之际,牂、琰、庄、充、应等正州被降为羁縻州,对此《元和志》并无特别表示。至宋初,中原王朝的疆域形势又有了较大的变化。据王文楚所考,《太平寰宇记》所载政区主要是太平兴国后期的。彼时,北方的幽云诸州、西北的陇右河西诸州、成都以西诸州、交阯诸州皆不入宋版图。在内部,对西南部分正州的控制变弱,已转而实行羁縻统治。对此,《太平寰宇记》仍仿效《元和志》在河北道、河东道、陇右道、剑南西道、岭南道下皆记载有以上诸州。更值得注意的是,该书在江南道下仍按唐代正州的行政建置记载有费、思、播、夷、锦、奖、溪等州,而不顾它们已经转为羁縻统治的事实。这些州县名目与《九域志》所载化外州基本相同。这种处理方式的弊端在于不能一目了然。由于尚未将所有化外州单独列出,别为一部,标以“化外州”之名,因之可能会消减其恢复故土的教化功能和疆土诉求。至神宗朝,王存等修《九域志》,正式在地理志书中单独将化外州作为一部分列出。这和当时的开边形势密切相关。在这种背景下,相较于从未进入化内的那些化外地区,曾进入化内而如今处于化外的化外州就成为开疆扩土的重点考虑对象。辛德勇在讨论“惟汉三年,大并天下”这一瓦当中的“三年”所指时提到,“由于汉朝是在秦朝旧有疆域的基础上,通过武力兼并而攫取天下,衡量其是否完全取得‘天下’,就应该以秦朝的疆界作为最基本的参照”。与之类似,就宋朝开疆扩土而言,尽力恢复唐代的疆域理应成为目标,而首先恢复唐代的正州地区也就成为开边的重中之重。事实上,宋神宗开边涉及的地域的确符合上述考量。神宗开边,学界论述甚多,近来黄纯艳从“汉唐旧疆”的角度对相关问题又有讨论。他指出:“神宗继承了仁宗以来‘汉唐旧疆’的话语和内涵,在此旗帜下确立了以恢复河湟、西夏、幽燕和交阯为目标的整体开边计划,实施了对河湟、西夏和交阯的恢复行动,各地开边活动相互联动。”事实上,开边涉及地域不只上述汉唐旧疆,还包括西南境内少数民族五溪蛮和泸夷。它们都在上述化外州地域之内。尽管黄纯艳以为,“‘汉唐旧疆’的实际内涵始终不是指称全部汉唐直辖郡县”,然而不难发现,无论是化外州还是所谓的“汉唐旧疆”,比照唐代疆域中正州地区的色彩是非常鲜明的。如此,化外州的概念就得以成立。它既可以涵盖被辽、西夏、吐蕃、交阯等政权占领的正州,也专指虽处于羁縻统治,但曾为正州的地区,可以与其他从未直接统治的羁縻地区区别开来。作为一个整体,化外州是宋代开边的重点地区。可以看到,宋徽宗时期开边取得较大成绩的就是化外州中的思、播、夷等州。当然,王朝疆域形势的变化必然会影响化外州这一概念的表达。见微知著,尽管北宋末年的《舆地广记》《本朝化外州郡图》都保留有化外州,但反映北宋形势的一些地图在绘及化外州时已出现一些耐人寻味的变化。这种变化最早出现在《舆地图》中。该图据称是南宋度宗初年所制,郭声波曾指出该图“是取用北宋全国地图作底图改绘而成的木刻平面地图,非咸淳间人创绘”。故总体上该图反映的实为北宋末年的地理形势。《舆地图》对政区的表示有两种不同的符号,一种是长方形,为正州;一种是椭圆内部套一长方形。钱云曾注意到此图西南地区部分州使用的符号和燕云诸州等一致,都是上述两者中的后者,并发现《本朝化外州郡图》中亦存在类似现象。她将《舆地图》中西南地区的溪州视为宋代的羁縻州。注意到溪州周围有锦、费二州,可以明白这个溪州是唐代的正州溪州,并非宋代这一地区的羁縻州。其与燕云诸州的符号一致,这和上述《九域志》《舆地广记》中的化外州的表达方式一致,意味着它们皆为化外州。和以往各图最明显的区别是,该图已不再将已由西夏统治的地区视为化外州。西夏部分诸州在图中皆以正州形式表现出来,并注有“党项夏国”四字,和用特殊符号表示出来的其他化外州有明显区别。这反映了宋人对西夏诸州观念的变化。众所周知,“庆历和议”后,宋廷实际上承认了西夏对这一地区统治的合法性,并册封其国主。黄纯艳曾论及宋朝册封体制中“国”的重要性:“宋朝通过官衔册封强调‘中华’地位更突出地表现在对‘汉唐旧疆’内的交阯、吐蕃、西夏、归义军的册封上。宋朝对这四个政权册封的官衔最完备,并通过册封官衔申明与这些政权间的朝廷和藩镇关系,不承认其为‘国’。宋朝指责自立国号的交阯是‘僭伪之邦’。”此种迹象表明,宋人恢复西夏诸州的志向有所动摇。《舆地图》并未使用和幽云诸州、交阯诸州一样的符号来绘制西夏诸州,反映的正是此种趋势。在《地理图》中,这种变化反映得更加明显。据最新研究,《地理图》反映的政区建制约为北宋崇宁二年左右,崇宁三年以后至北宋末的政区变动,则应是参取税安礼《历代地理指掌图》的《圣朝升改废置州郡图》的图文进行随事增改而成,属局部修改。该图大部分州县用长方形符号圈起,表明这一符号代表正州。西南地区虽然根据实际情况的变化而做出了部分调整,列有直接管辖的辰、沅、珍三州,但仍用不带长方形的方框标识有唐代费、思、播、夷、晏等州。宋代在这一地区有思、播二州的建制,但在唐播州之地尚建有遵义军,夷州也改名为承州。将这二州与费、夷等州标示在一起,说明此思、播二州乃唐正州思、播二州,并非宋代收复该地后所建的思、播二州。值得注意的是,该图交阯诸州的表示方式和西南诸州一样为化外州,但燕云诸州、陇右诸州使用的表达符号都是正州符号,成都以西松、当诸州则不见踪影。尤其是燕云诸州中的幽州,图上标注为南京,这明显是辽朝的行政建制。该图西北地区西夏境域内也使用正州符号标示各州,并注有“党项夏国”四字。这一切都说明,《地理图》的绘制者在延续北宋地图上的化外州概念时,又做出了相当大程度的改变。这表明宋廷逐渐接受现实,不再通过化外州这一方式表达对上述地区的疆土诉求。至南宋与金对峙,自身安危时常受到威胁,且远隔千里,对北方诸化外州显然是无力亦无心。此外,在正西方,吐蕃脱离了宋朝的朝贡秩序,在政治上与其渐行渐远;在正南方,尽管交阯仍在南宋王朝的朝贡体系内,但两宋间对其册封已由藩镇而国王。黄纯艳认为,此种册封体制的变化反映南宋政权进一步放弃了对上述“汉唐旧疆”的权利主张。至于西南地区的那部分化外州,思、播、夷三州因已收复且在南宋一直维持,故不需在对其以化外州加以标示。此外,仅剩下极少数并未收复的化外州,因数量较少且无力经营,故无须再使用此种特殊的政区标示体系。和上述采用不同符号区别化外州、正州这一方式相比,另一种对化外州区域的表达方式也值得注意。宋人绘制的一些本朝地图上,有一条很明显的界线,将上述化外州及部分羁縻州绘于其外,将王朝直接统治的正州绘于其内。首先值得注意的是《历代地理指掌图》中的《太宗皇帝统一之图》。图上有一很明显的界线,从北方开始,这条界线将燕云诸州、陇右诸州、成都以西诸州、南诏国、西南诸州、交阯诸州皆排除在外。其中尤其值得注意的是被排除在外的西南诸州,计有锦、奖、溪、辰、沅、诚、叙、思、播、夷、晏、纳、怀化、南平、溱、珍、富安、智、南丹、镇宁等州。其中,珍、锦、奖、溪、叙、思、播、夷、溱、南平等州军皆为唐代正州,唐末被当地民族占领,降为羁縻州地区,也就是本文所说的化外州。比较特殊的是叙州与沅州。沅州,《舆地广记》载,“大历五年改为叙州,唐衰,没于溪洞;皇朝熙宁七年收复,置沅州,兼得锦、奖二州之地”;宋沅州在唐曾名叙州,宋代收复该地后为沅州,该图不应将叙、沅两州并绘。这份名单中的诚、辰两州也需要做出解释。《舆地广记》载靖州沿革云:“古蛮夷地。唐为溪洞诚州。皇朝熙宁九年收复,仍置。元祐二年废为渠阳军,三年废为寨,属沅州。绍圣中复置诚州,崇宁二年改为靖州。”靖州虽然不是化外州,但在宋初尚处于羁縻统治,没有建立正式郡县。此图使用的是后来的地名,将这一地域排除在太宗时期的正式州县外。辰州自唐入宋皆为正州,绘制于界外,当属失误。其余南丹、镇宁、怀化等州皆为羁縻州,举之以概广西地区的羁縻统治区。晏、纳二州皆属泸州羁縻州,举之以概这一地区的羁縻州,表明时人将这一羁縻地区排除在外。这表明该图的绘制者很明显地将上文所述的两类化外州及化外州之外的其他羁縻州地区与王朝的正州相区别,视作两个明显不同的区域。类似的情况,同样出现在《历代地理指掌图》所收其他几幅宋代地图中。《太宗皇帝统一之图》后有《圣朝元丰九域图》,该图内容的时限应大致在元丰年间。该图虽然没有一条连续的明晰界线将上述地区排除在外,但很明显各路皆有大致界线将上述地区排除在外。除成为民族政权统治区的第一类化外州外,西南地区仍有相当大一片区域处于空白地带,包括:锦、奖、诚、叙、思、费、播、夷、晏、纳、怀化、溱、珎、富安、智等州。绘图者并不将这一区域视作相邻的荆湖北路、夔州路的统辖范围。与《太宗皇帝统一之图》相比,少了南平、溪、辰、沅等州。沅、溪、南平三州在熙宁、元丰年间皆已收复并建立正州,绘制者据此做出了很明显的调整,将其绘入夔州路界内。奇怪的是锦、奖二州,尽管此时锦、奖二州之地已经收复,但绘制者还是将这两州之地绘入界外。这一绘法值得注意,尽管它们早已被收复并入宋沅州之地,但反映北宋末年行政建制的《舆地广记》所记化外州仍记载有锦、奖二州。另外,元丰年间已经收复唐溪洞诚州之地并建为靖州,此图仍将诚州绘制在荆湖南路之外。羁縻州的绘制,与上图相似,不再一一说明。《圣朝元丰九域图》之后有《圣朝升改废置州郡图》。谭其骧曾对此图所载政区有一番考察,判断此图应成于南宋绍兴前期,具体来说,约在绍兴三年(1133)至绍兴十七年(1147)之间。总体而言,《圣朝升改废置州郡图》大体反映了北宋的政区置废情形。该图也有一条比较明显的界线,西南地区在其外的计有锦、奖、溪、叙、思、播、夷、晏、涪、纳、怀化、南平、溱、珍、富安、智、南丹、抚水、镇宁等州及播川城、务川城。锦、奖二州虽已收复,但仍和上述诸图相同,将其绘于界外。涪州自唐至宋为正州,上述两图皆将其绘制在界内,此图将其绘制在界外,当属误绘。因宋末已收复唐播州并将其分建为遵义军和播州,故该图将遵义军绘制于界内。但唐溱、夷二州此时皆已收复,并被建为溱、承二州,该图仍使用唐代州名,并将此二州绘于界外。至于务川城、播川城,是宣和三年(1121)废思州、播州为城所致。值得注意的是该图诚州处,图像不甚清晰,但可以明显看出已将诚州(靖州)绘入荆湖路。溪州到北宋末年又成为羁縻统治区,绘于界外。羁縻州的绘制,与上图相似,不再说明。《历代地理指掌图》所收之外的一些北宋地图,如《佛祖统纪》中的《东震旦地理图》中,也有类似的表达方式。由以上梳理可见,宋人心目中的正州区域与化外州及其他羁縻州地区是具有极大差异性的两个地区,在绘制本朝地图时往往区分开来。表达这一意识最明显的地图是《九域守令图》。和上述诸图对比,在上述诸图界线以外的地域,《九域守令图》直接以空白表示;而在正式郡县地区,表达的地理要素则相当丰富。以上都是分析化外州与北宋的疆域形势演变、认知。南渡后,宋朝的疆域变化较大,再通过化外州来表达相应的疆土诉求就显得格格不入。南宋的几部地理总志《方舆胜览》《舆地纪胜》已是既无其名,亦无其实。不仅没有继承化外州这一名目,在实际编纂中也没有仿效《元和郡县图志》及《太平寰宇记》将相关州郡备列其上。当时,南宋朝廷偏安江南,时人所著地理总志中“并淮北亦不及一字”,更何况是早已“沦为异域”的化外州。尽管如此,南宋时期出版的一些书籍诸如《帝王经世图谱》《十七史详节》《事林广记》中的部分历史地图,也有和上述各图类似的表现方式。但那应该是在上述地图基础上改绘而成的,而且表现的时段并非南宋,并不能说明南宋时人对化外州的认知。

余论:化外州与宋代的历史中国

以上对化外州进行了较为细致的讨论,笔者发现宋人不仅在描述本朝地理情况的文献中通过化外州表达相应的疆土诉求,在绘及历史地图时,对化外州这一地区亦有一种独特的认知。翻阅《历代地理指掌图》可以发现,其在绘制宋以前各朝的历史地图时,用文字标绘于图上的政区体系大体相同,至宋代未改。这些政区中的大部系北宋政和末年的正式州县,此外尚有被契丹占领的幽云诸州、被西夏占领的州县、建国的交阯、被吐蕃占领的诸州,西南地区标示的是降为羁縻统治的唐代正州。换句话说,这一地域大体由正州与化外州、化外州地域外的部分羁縻州构成。毋庸多言,这一地区并不是历代王朝疆域达到的空间范围。在绘制宋之前的一些历史地图中,有很明显的界线将化外州中的部分地区排除在外。但从开辟以来的每一幅地图中,都一定要将北宋末期正州、化外州及化外州地域外的部分羁縻州构成的地域全部表现出来。由此笔者认为,这种表达方式与谭其骧处理“历史上的中国”时秉持的原则可谓异曲同工。20世纪50年代,谭其骧在编绘《中国历史地图集》的过程中就开始考虑历史上的中国问题,即《中国历史地图集》绘制的空间范围。他最终确定了历史中国的标准:我们是拿清朝完成统一以后,帝国主义侵入中国以前的清朝版图,具体说,就是从18世纪50年代到19世纪40年代鸦片战争以前这个时期的中国版图作为我们历史时期的中国的范围。所谓历史时期的中国,就以此为范围。不管是几百年也好,几千年也好,在这个范围之内活动的民族,我们都认为是中国史上的民族;在这个范围之内所建立的政权,我们都认为是中国史上的政权。简单的回答就是这样。超出了这个范围,那就不是中国的民族了,也不是中国的政权了。对于这一标准,张伟然认为:“其重要性已经超出历史地理学专业而上升到整个人文社会科学领域。可以说,它是目前为止历史地理学为中国的人文社会科学所作出的最大的理论贡献。”凡是认真思考过这一问题的人,恐怕不得不承认,在处理历史地图问题时,这是一种非常高明的方法。谭其骧明言,这是今人心目中的历史中国范围,不是古人心目中的历史中国。这一问题其实宋人在编绘历史地图集的过程中也遇到过。笔者认为不妨将正州、化外州、化外州之外的羁縻州三者组成的这一区域视作宋人心目中的历史中国,尽管部分地区此前未入版图,亦绘制其上,即便宋代失去该地,仍念念在兹。此前黄纯艳曾讨论过宋代的“汉唐旧疆”问题,将《历代地理指掌图》所展示的宋人心目中历史中国的空间范围与黄纯艳所考证的宋人心目中的“汉唐旧疆”比较,两者相当一致,皆包含幽燕、西夏、交阯等地。唯在汉唐旧疆外,宋人心目中的历史中国尚包括西南地区的化外州(即唐代建立的正州)和部分羁縻州地区。《舆地广记》在记载这一地区的正州沿革时,都使用收复一词,且一一说明该地为唐代某州之地,其实亦可视为旧疆。宋人心目中的历史中国表明时人对这一地域有一种历史文化共同体的认知。由于辽、西夏和后来金、元等政权的先后崛起,宋人有了实际的敌国意识和边界意识,才有了关于中国有限的空间意识。于是,像契丹占领的燕云诸州,西夏统治的灵、银、夏诸州与甘、凉、瓜、沙等州,安南控制的今越南北部地区都成了外国。这自然是极有见地之论,只是其中还有更复杂、多元的历史面相。本文所论的历史中国观念表明,在有限的中国空间意识之上,尚有一种更高层次的中国空间观念。其实葛兆光也发现了,“宋代观念世界中仍然把‘中国’看成‘汉唐故地’,宋代留下的若干‘舆地图’、‘地理图’、‘华夷图’也仍然把燕云十六州与银、灵、夏诸州算在‘中国’之内”。不过他强调的仍然是入宋之后疆域意识的突变与断裂,本文所论化外州与宋代的历史中国观念更多展现的则是宋代疆域观念对历史的延续。

作者李伟,湖南大学岳麓书院助理教授。地址:长沙市岳麓区麓山南路2号,邮编410082。

该文原刊《中国边疆史地研究》2021年第2期,文字有改动,注释从略,引用请参照原文。